이전 이야기 - 유향소, 향안, 향회, 조선 향촌 사회의 지배 구조

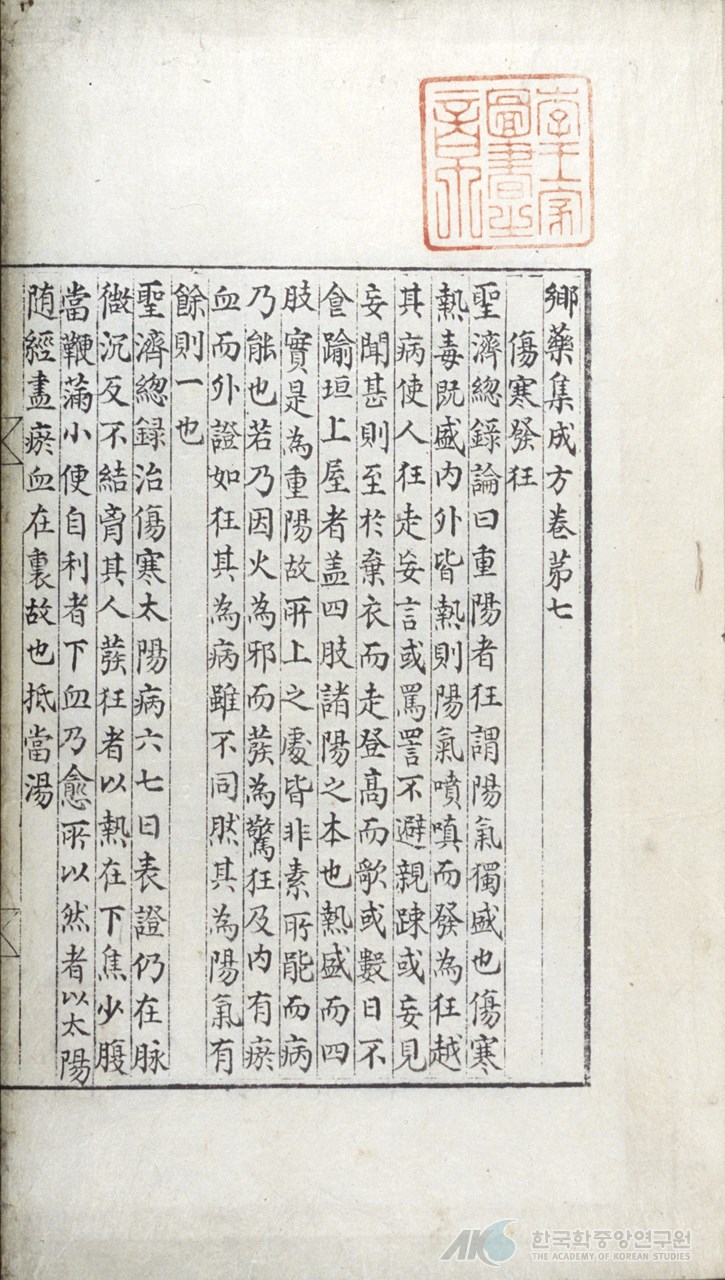

조선시대 향촌 사회를 이해하기 위해서는 향약(鄕約)을 알아야 한다. 향약의 향존규약의 준말로 지방의 향인들이 서로 도우며 살아가기 위해 만들어진 약속이다. 향약은 유교적 예절을 보급하고 재난 시 서로 돕는다는 이상적인 목표를 내걸었지만실제로는 향촌 지배층인 사족(士族)의 질서 유지와 통제 수단으로 기능하는 이중적인 모습을 보였다.사림파가 도입한 이상적인 규약이, 시대의 흐름 속에서 어떻게 현실적인 제도로 변모하며 향촌 사회에 뿌리내렸는지 그 과정을 살펴보려고 한다.

# 향약의 도입과 조선적 변용

조선 중기, 향약은 새로운 정치 세력으로 부상한 사림(士林)의 손에 의해 성리학적 이상 사회를 건설하기 위한 핵심 도구로서 본격적으로 도입되었다.

_중국 향약의 도입과 한계

향약의 시초는 중국 북송 시대의 「여씨향약(呂氏鄕約)」이었다. 도학자 여씨 4형제는 덕업상권(德業相勸)(좋은 일은 서로 권함), 과실상규(過失相規)(잘못은 서로 바로잡음), 예속상교(禮俗相交)(예의로 서로 사귐), 환난상휼(患難相恤)(어려울 때 서로 도움)라는 4대 강목을 통해 마을 사람들을 교화하려 했고 이것이 남아 후대에 남전향약이라고도 일컫게 되었다. 16세기 중종 대에 조광조, 김안국과 같은 신진 사림파는 이 「여씨향약」을 전국적으로 보급하여 무너진 향촌 질서를 바로 세우고자 했다. 국가의 명령으로 각 지방의 유향소에 향약을 공급하고 시행을 독려했다. 그러나 중국의 사회·문화적 환경 속에서 만들어진 규약을 조선의 현실에 그대로 적용하는 데는 무리가 따랐다. 결국 기묘사화로 사림파가 정치적으로 몰락하면서, 국가 주도의 향약 보급 운동은 큰 성과를 거두지 못하고 중단되었다.

_이황과 이이

조선의 유학자들은 우리 실정에 맞는 독자적인 향약을 모색하기 시작했다. 그 선두에 이황과 이이가 있었다.

- 이황의 「예안향약」

퇴계 이황은 고향인 예안의 교화가 부족한 것을 극복하기 위해 예안의 상황에 맞춰 새로운 향약을 만들었다. 이황의 향약은 잘못을 처벌하는 규정에 중점을 두었다. 부모에게 불효한 자, 친척과 다투는 자 등을 극벌·중벌·하벌로 나누어 상세히 규정함으로써, 가족 윤리를 바로 세우는 것을 향촌 질서의 근간으로 삼았다. - 이이의 「서원향약」

율곡 이이는 한 걸음 더 나아가 향약의 참여 범위를 대폭 넓혔다. 그의 향약은 양반뿐만 아니라 일반 백성(良)과 천민(賤民)까지 모든 주민을 참여시키는 것을 목표로 했다. 또한, 향약 조직을 실제 행정 조직과 연결하여 실효성을 높이고자 했다. 선행과 악행의 규정을 구체적으로 제시하여 교화와 상부상조가 함께 이루어지도록 설계한 점도 특징이다.

# 시대와 목적에 따른 향약의 모습들

향약은 하나의 고정된 형태가 아니었다. 시대적 상황과 지역적 필요에 따라 그 주체, 대상, 목적이 달라지며 향규, 동계, 주현향약, 촌계 등 다양한 이름과 모습으로 나타났다.

_향규

향규는 향촌 사회 전체가 아닌, 향안(鄕案)에 이름이 오른 사족들만을 위한 내부 규칙이었다. 그 내용은 유향소 임원의 선출 절차, 향안 등재 기준, 향원으로서 지켜야 할 의무 등 사족의 신분적 특권과 기득권을 유지하고 내부 결속을 다지는 데 초점이 맞춰져 있었다. 이황의 「예안향약」이나 이이의 「해주향약」 역시 모든 백성을 교화하려는 목적보다는, 사족 사회의 기강을 바로잡으려는 향규의 성격이 매우 강했다.

_전란후 등장한 새로운 규약, 동계(洞契)

임진왜란으로 향촌 사회가 완전히 파괴되자, 복구를 위해 계층을 초월한 협력이 절실해졌다. 이러한 배경 속에서 양반(상계, 上契)과 상민(하계, 下契)이 모두 참여하는 상하 합계(上下合契)형식의 동계가 등장했다. 이는 마을(동) 단위의 자치 조직으로, 초기에는 재건과 상부상조라는 공동의 목표를 위한 협력체적 성격이 강했다. 하지만 사회가 안정된 이후에는 점차 양반이 상민에게 신분적 분수를 지킬 것을 강조하는 등, 사족의 촌락 지배를 강화하는 기구로 성격이 변해갔다.

_수령이 주도한 관제 향약, 주현향약(州縣鄕約)

조선 후기, 부농층의 성장과 신분제의 동요로 전통 사족의 향촌 지배력이 약화되자, 중앙에서 파견된 수령이 직접 향약을 주도하는 주현향약이 나타났다. 이는 군현 전체를 대상으로 모든 주민을 의무적으로 참여시키는 일종의 '관제 향약'이었다. 수령은 향약을 통해 농업을 장려하고, 부세를 안정적으로 징수하며, 신분 질서를 유지하는 등 중앙의 통치력을 향촌 말단까지 관철하고자 했다. 그러나 수령이 교체될 경우, 새로 부임하는 수령의 지지 여부에 따라 지속이 결정되는 구조적 한계가 있었다.

_향약의 뿌리, 촌계(村契)

향규, 동계, 주현향약이 유교적 이념과 지배층의 필요에 의해 만들어진 공식적 규약이라면, 촌계(村契)는 마을이 형성될 때부터 존재해 온 자생적이고 불문율적인 생활 규칙이었다. 촌계는 마을의 공동 제사, 공동 노동 조직인 두레, 마을 회의 촌휘의 운영, 혼례와 상례의 부조, 마을 공동 재산 관리 등 마을 사람들의 실제적인 삶과 가장 밀접하게 연결되어 있었다. 많은 학자들은 이러한 우리 민족 고유의 공동체적 전통이야말로, 유교적 이념을 내세운 공식적인 향약이 뿌리내릴 수 있었던 진정한 토대였다고 평가한다. 즉, 향약은 오래전부터 내려온 전통에 유교적 덕목과 형식을 더한 것이라 볼 수 있다.

조선시대의 향약은 단일한 개념이 아니라, 시대와 상황에 따라 끊임없이 변모한 복합적인 사회 규범이었다. 한편으로는 환난상휼의 정신에 따라 어려운 이웃을 돕고, 과실상규의 가르침에 따라 서로의 잘못을 바로잡아 주는 이상적인 공동체의 모습을 추구했다. 그러나 다른 한편으로는 유향소, 향안, 향회라는 배타적인 제도를 통해 사족이 향촌 사회의 권력을 독점하고, 향약의 이름으로 하층민의 생활을 통제하고 지배 질서를 유지하려는 현실적인 목표를 수행했다. 결국 조선의 지방 자치 규약은 사족 계층의 기득권을 보장하는 틀 안에서, 유교적 교화와 상부상조라는 명분을 통해 향촌 사회를 안정적으로 운영하려 했던 정교한 장치였다.

'전통 > 사회와 사상' 카테고리의 다른 글

| 주민등록증 조선시대 .ver [호패] (0) | 2025.12.20 |

|---|---|

| 경국대전(經國大典)의 편찬 과정과 법치주의적 의의 (1) | 2025.09.08 |

| 유향소, 향안, 향회, 조선 향촌 사회의 지배 구조 (0) | 2025.09.06 |

| 조선 최고 학부, 성균관의 생활 (0) | 2025.09.05 |

| 조선 최고 교육기관, 학제편 (0) | 2025.09.04 |