차가운 겨울, 우리에게 가장 먼저 떠오르는 기억 중 하나는 바로 발바닥을 타고 올라오는 바닥의 온기일 것이다. 과거 선조들은 아궁이에 불을 때 아랫목을 데웠고, 그 방식은 오늘날까지 이어져 보일러라는 형태로 그 따뜻함을 이어가고 있다.

이처럼 바닥을 데워 공간 전체를 훈훈하게 만드는 난방 방식은 오랫동안 한반도의 고유한 기술이다. 서양이 벽난로나 라디에이터로 공기를 직접 데우는 '대류 난방'에 집중할 때, 우리는 바닥 자체를 열원으로 삼는 '복사 난방' 시스템을 발전시켜 온 것이다.

지난 '한옥' 편에 이어, 이번에는 온돌에 대한 자세한 조사를 진행하고자 한다. 우리는 온돌을 전통적인 난방 문화로만 인식하지만, 그 내부를 들여다보면 모든 과정이 현대 열역학의 원리로 완벽하게 설명되는 고도로 정밀한 공학 시스템임을 알 수 있다. 이번에는 열의 생성, 전달, 저장, 그리고 배출에 이르는 모든 과정 본고에서는 온돌을 해부학적으로 분해하고, 그 안에 숨겨진 열역학적 원리를 심층적으로 분석하여 온돌이 단순한 난방 장치가 아닌, 지속 가능하며 인간 중심적인 과학 기술의 정수임을 논하고자 한다.

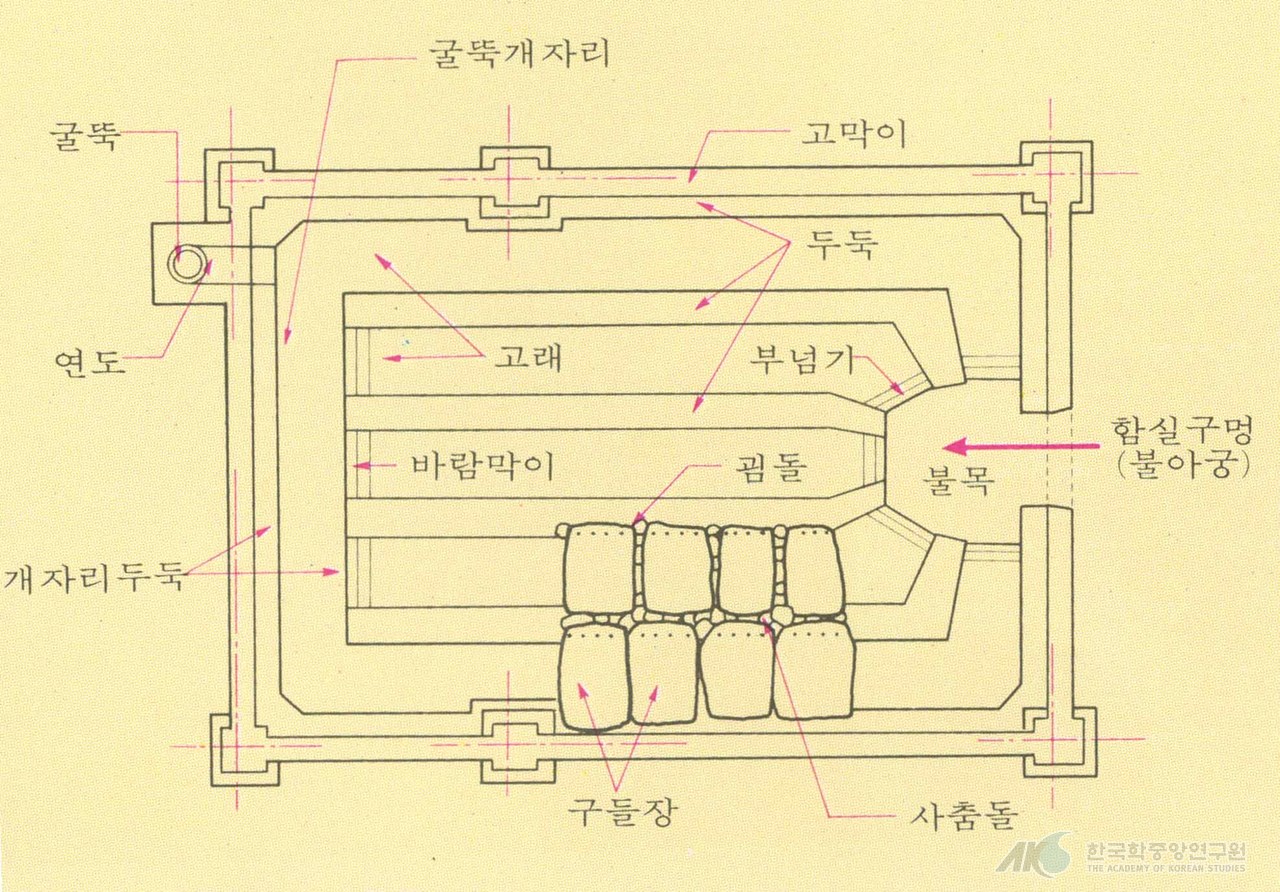

# 온돌의 구조

온돌의 구조를 살펴보면 하나의 유기체처럼 각 부분이 연결되어 상호작용 한다는 것을 알 수 있다 먼저 우리는 열에너지의 흐름에 따라 구조를 순서대로 살펴보려 한다.

_아궁이

온돌을 사용하기 위한 첫 단계는 아궁이에 불을 때우는 것이다. 아궁이는 오늘날의 가스레인지처럼 음식을 조리하는 공간인 부뚜막과 통합된 구조를 가지는 경우가 많았다. 이러한 구조는 밥을 짓고 국을 끓이면서 사용된 열을 곧바로 난방에 재사용할 수 있게 한다. 온돌의 실용적인 지혜를 보여주는 첫 번째 특징으로 한정된 연료로 조리와 난방을 동시에 해결할 수 있었다.

이곳에서 땔감등이 연소하며 생성된 열기는 불목을 통해 집에 온기를 전하기 위해 움직인다.\

_불목

아궁이로부터 생성된 열기와 연기는 불목을 넘어 구들로 퍼질 것이다. 이 좁은 통로를 전통적으로는 부넘기라 불렀으며 그 모양이 병목과 같이 불목이라고도 한다. 열이 좁은 불목을 통과하면서 속도는 폭발적으로 빨라지는 대신 압력은 낮아진다. 이 압력차이 덕에 아궁이의 불길이 밖으로 역류하는 것을 막고 추진력을 얻은 열기는 구들 내부 깊숙한 곳까지 퍼져나갈 힘을 얻게 된다.

_고래와 구들장

불목을 통과하며 강력한 추진력을 얻은 고온의 연기는 온돌의 심장부인 구들, 즉 방바닥 아래의 공간으로 진압한다. 이곳의 열기를 방 전체로 실어 나르는 혈관과도 같은 고래가 설계되어 있다. 고래의 주된 역할은 뜨거운 연기를 방 구석구석까지 효율적으로 분배하는 것이다. 이 고래의 구조를 어떻게 설계하는지에 따라 아랫목과 윗목의 온도 차이가 결정될 만큼, 고른 난방을 위한 핵심적인 부분이다.

_개자리와 연도

고래를 통과한 연기는 굴뚝으로 빠져나가기 전, 더 깊게 파인 고랑인 개자리를 만난다. 개자리는 세 가지 중요한 역할을 수행한다. 첫째, 연기와 함께 날아온 무거운 재를 이곳에 가라앉혀 굴뚝이 막히는 것을 방지한다. 둘째, 외부의 찬 바람이 역류할 때 완충 역할을 하여 구들 내부의 열기가 식는 것을 막는다. 셋째, 연기의 흐름을 안정시켜 원활한 배출을 돕는다. 개자리를 거친 연기는 연도라는 통로를 통해 최종 배출구인 굴뚝으로 향한다.

_굴뚝

굴뚝 내부의 뜨거운 공기는 외부의 차가운 공기보다 밀도가 낮아 가볍다. 이 밀도 차이로 인해 굴뚝 하부와 상부 간에 압력 차이가 발생하며 상승 기류를 자연스럽게 만들어 낸다. 이 현상을 굴뚝 효과라고 한다. 이 효과로 인해 아궁이로는 외부의 신선한 공기를 지속적으로 빨아들여 땔감의 완전 연소를 돕고, 아궁이에서 생성된 열기와 연기가 고래와 연도를 거쳐 굴뚝으로 원활하게 빠져나가도록 한다.

# 온돌의 열이 움직이는 과정

온돌의 구조는 현대 과학의 세 가지 열 전달 방식 모두 효율적으로 활용하도록 설계되었다.

_대류

아궁이에서 가열된 공기와 연기는 굴뚝 효과에 의해 고래라는 정해진 길을 따라 강제적으로 이동한다. 이처럼 열에너지를 가진 기체가 직접 이동하며 열을 전달하는 현상을 '대류'라고 한다. 온돌은 이 대류 현상을 통해 아궁이에서 발생한 열을 방바닥 전체로 효과적으로 수송한다.

_전도

고래를 지나는 뜨거운 연기는 구들장과 직접 접촉하여 열을 전달한다. 이 열은 다시 구들장 → 황토 → 바닥 장판지를 통해 사람의 몸에 직접 닿는다. 이처럼 물질의 분자들이 서로의 진동을 통해 열을 옆으로 전달하는 방식이 '전도'다. 구들장의 재질(돌)과 황토는 열전도율이 적절하여, 너무 뜨겁지 않으면서도 은은한 온기를 효과적으로 전달하는 역할을 한다.

_복사

뜨겁게 달궈진 방바닥 전체는 눈에 보이지 않는 따뜻한 열기를 사방으로 방출한다. 이 복사열은 공기를 직접 데우는 것이 아니라, 방 안에 있는 사람의 피부와 사물에 직접 도달하여 열을 전달한다. 이 방식은 현대의 히터처럼 공기를 건조하게 만들거나, 실내 상하부의 큰 온도차를 유발하지 않는다. 공기는 비교적 신선하게 유지되면서도 인체는 깊은 따뜻함을 느끼게 되는, 가장 쾌적하고 건강한 난방 방식이다.

_축열

또 다른 말로 열을 저장한다고도 한다. 두꺼운 구들장과 그 위의 황토층은 열을 오랫동안 품을 수 있다. 아궁이에 불을 때는 동안 열을 저장했다가, 불이 꺼진 후에도 몇 시간에 걸쳐 서서히 그 열을 방출한다. 이는 한정된 연료를 최대한 효율적으로 사용하여 난방을 지속시킨다.

결론적으로 온돌은 단순히 바닥을 데우는 원시적인 기술이 아니다. 이는 복사 난방을 주축으로 전도와 대류를 보조적으로 활용하는 정교한 복합 난방 시스템이다. 특히, 인체생리학적으로 가장 이상적인 상태로 알려진 두한족열(頭寒足熱, 머리는 차갑게 발은 따뜻하게)을 자연스럽게 구현한다는 점에서 그 과학적 가치는 더욱 빛난다. 바닥에서 올라오는 복사열과 전도열이 하체를 따뜻하게 유지하는 동안, 상층부의 공기는 비교적 신선하게 유지되어, 현대의 강제 대류식 난방(히터, 에어컨)이 유발하는 답답함이나 건조함 없이 쾌적한 실내 환경을 조성한다.취사를 위한 열을 난방에 재활용하는 에너지 효율성, 한번의 연소로 오랜 시간 온기를 유지하는 축열 기능, 그리고 인체에 가장 쾌적한 복사열을 중심으로 한 난방 방식까지. 이 모든 요소는 온돌이 최소한의 에너지로 최대한의 효과를 내도록 설계된, 인간과 자연을 모두 고려한 과학 기술의 결정체임을 증명한다

사진출처: https://www.kogl.or.kr/recommend/recommendDivView.do?recommendIdx=68478&division=img#

'전통 > 건축' 카테고리의 다른 글

| 조선의 계획도시, 수원화성 (4) | 2025.08.21 |

|---|---|

| 단청 (2) | 2025.08.19 |

| 우아한 곡선미 안에 숨겨진 설계, 처마 (2) | 2025.08.18 |

| 대청마루와 툇마루 (3) | 2025.08.17 |

| 한옥, 자연과 함께 살아가다 (5) | 2025.08.13 |